半年ぶりくらいに、小学生のKくん、Rちゃんにお会いしました。パパもエレクトーンを弾くし、ママもピアノはバリバリ、エレクトーンも弾きます。お二人とも、以前は私の発表会でも何度も演奏を披露してくれていました。家には、エレクトーンが2台と電子ピアノが並んでいた・・。こういうと、ものすごい音楽一家かと思われるかもしれませんが・・・。二人とも音楽とは全く関係のない、先生です。

それに、子どもちゃんたちは、グループレッスンについていけず、早々にやめてしまったという・・とっても惜しいタイプ。でも、私の家に遊びにきたら必ず、ピアノを弾かせて・・と、私のレッスン室のグランドピアノを弾いて帰ります。ピアノやエレクトーンは好きなんだけど、それより他にもっと興味を持っていて、やりたいことがあるそうなのです。

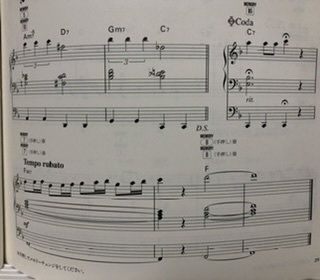

今回も、楽譜までちゃんと持ってきて、ピアノを弾かせて・・というRちゃん。一人で弾いていたけど、弾いているのを覗きにいきました。簡単な曲ではありましたが、楽しそうに次々と弾いているではありませんか・・。あ〜、弾いてくれているなんて良かったなぁと思いながらも、ついつい、ここはこうしないと〜と言ってしまう私です。せっかく興味をまた持ち始めたのに、こういうことすると、またイヤになってしまうなぁと反省。

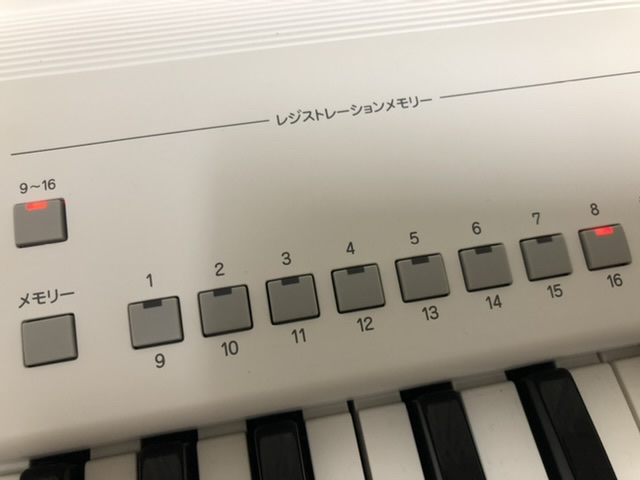

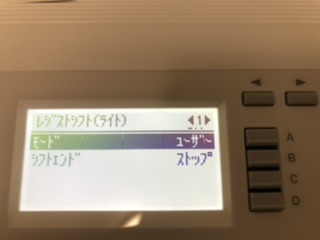

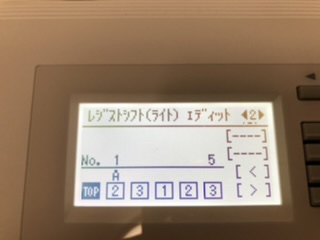

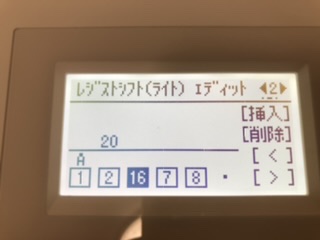

そして、話を聞いていると、ママが新しいピアノを買ったのだそうです。そうだよな〜・・と。あれだけ、ピアノが好きだったんだから・・。住宅事情もあって、アコースティックピアノは買えないけど、アバングランドピアノを買ったとのこと。座った感じも、タッチも、グランドピアノと変わりがないくらいのようで、かなりよさそうです。

その新しい楽器には、やはり子どもたちも反応を示したようです。取り合いっこで、ピアノを弾くようになったとのこと。ちょっとした環境の変化で子どもはすぐに順応し、興味を持つことへと導かれていくのです。何も一流のピアニストになることもありませんし、自分のために、気軽にちょっとピアノやエレクトーンが弾ける人。パパやママみたいに。そんな音楽のやり方でもいいのではないでしょうか・・。